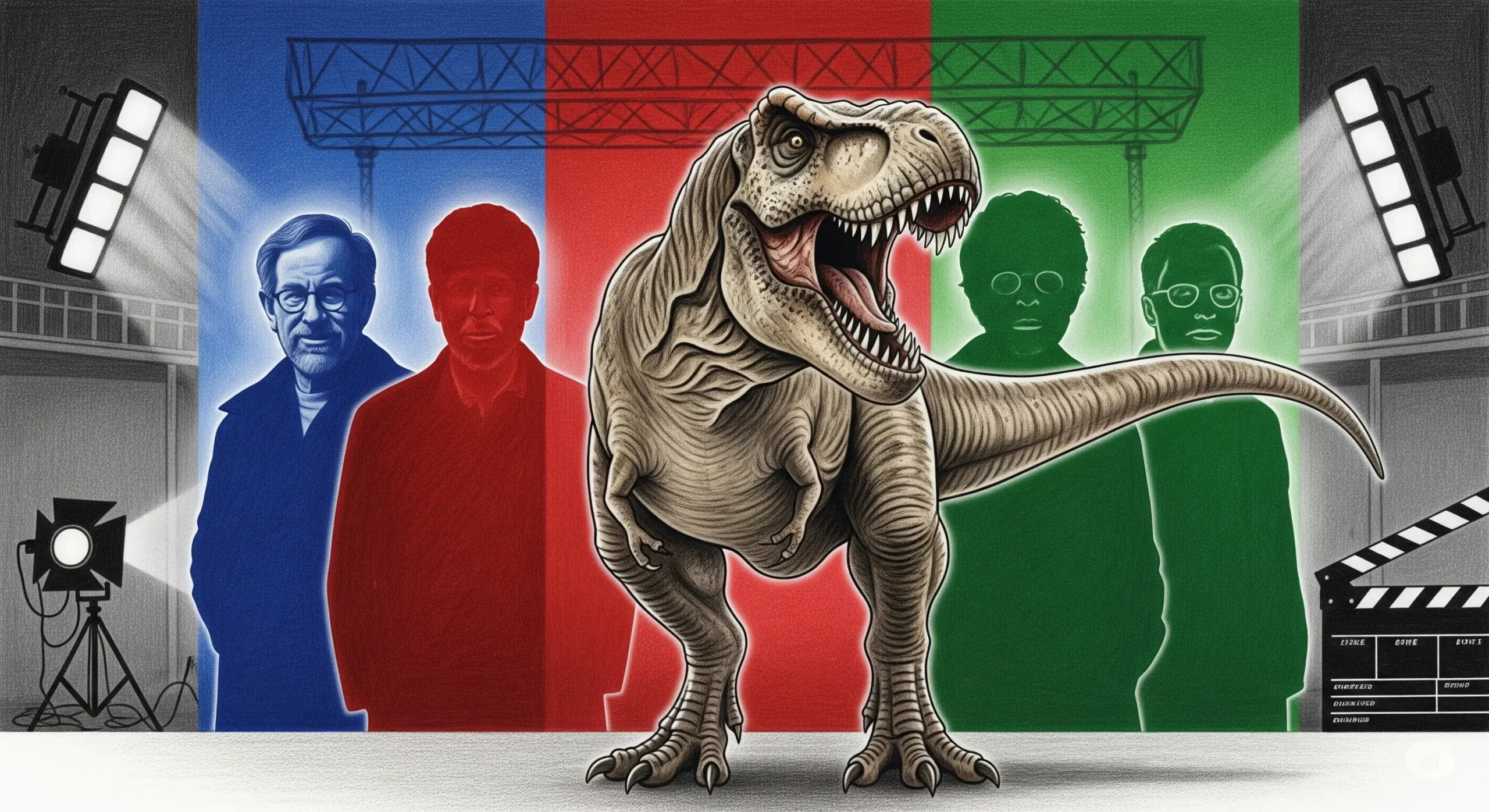

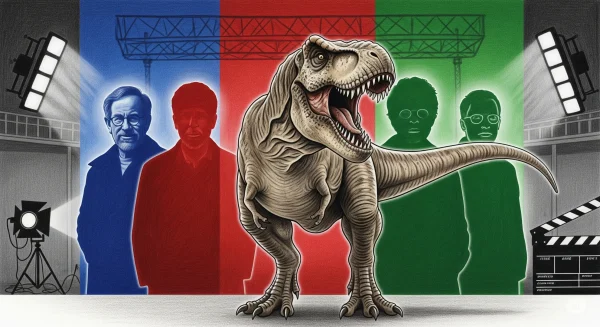

『ジュラシック・パーク』シリーズは、恐竜の描写とサバイバル要素を中心とする映画作品である。各作品には異なる監督が関わっており、それに伴って演出の傾向にも違いが見られる。また、ストーリーの展開には脚本家の影響も大きく、監督と脚本家の組み合わせによって作品全体の方向性が変化している。(関連記事:「ジュラシック・パーク』評価の真実:なぜ傑作と駄作に分かれるのか?成功の鍵“ロマンと脅威”で徹底解剖」)

スティーヴン・スピルバーグ(1993年、1997年)

対象作品は『ジュラシック・パーク』(1993年)および『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997年)。

スピルバーグは、恐竜を視覚的な驚異として描き、観客にとって未知の存在として提示している。登場人物の視点から恐竜を見せる演出が多く、映像内でのスケールや動きの抑制により、緊張感を作り出している。

脚本は、原作者マイケル・クライトンとともにデヴィッド・コープが担当。科学技術と倫理の問題が主題として扱われ、視覚効果と情報提示のバランスが取られている。(関連記事:「『ジュラシック・パーク』原作の発想源:なぜ「恐竜」×「テーマパーク」なのか?」)

ジョー・ジョンストン(2001年)

対象作品は『ジュラシック・パーク III』(2001年)。

ジョー・ジョンストンはアクション描写を重視しており、前作よりもテンポが速い構成となっている。脚本制作が撮影直前まで不安定だったこともあり、即興的な要素が多く、キャラクターの行動や展開に一貫性が薄いとされている。結末が決まっていない状態で撮影が開始されており、ジョンストンは今後二度とそのような状態で映画製作を行わないと誓ったという。

脚本には複数のライターが関わっており、ストーリー全体に統一感が欠ける一方で、恐竜による直接的な脅威や戦闘描写が前面に出ている。

コリン・トレボロウ(2015年、2022年)

対象作品は『ジュラシック・ワールド』(2015年)および『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(2022年)。(関連記事:「「ジュラシック・パーク」と「ワールド」の違いは?名前が変わった理由を徹底解説!」)

トレボロウは、観客にとって親しみやすいテンポや構成を意識しており、シリーズのリブート的な位置づけの中でエンターテインメント要素を強調している。既存のシリーズに対するオマージュも取り入れており、視覚的演出は比較的現代的である。

脚本はデレク・コノリーと共同で担当しており、人間関係の描写や社会的なテーマ(商品化、遺伝子工学など)も挿入されている。物語の進行は直線的で、映像の展開は明快である。

J・A・バヨナ(フアン・アントニオ・バヨナ)(2018年)

対象作品は『ジュラシック・ワールド/炎の王国』(2018年)。

J・A・バヨナは、照明や構図にホラー映画的な手法を多く取り入れており、他の作品と比べて静かな場面や暗所での演出が多い。シリーズ中でも特に屋内での恐竜描写が目立つ作品である。

脚本はトレボロウが引き続き担当しており、前作との物語的な連続性が保たれている。ただし、演出面ではより感情に訴える構成が採用され、緊張よりも不安や悲しみといった情緒的要素が強調されている。

比較と分析:監督によって何が変わったのか?

| 監督 | トーン | 主なテーマ | 恐竜の描き方 |

| スティーヴン・スピルバーグ | 畏敬とスリル | 科学と倫理 | 神の領域/未知 |

| ジョー・ジョンストン | サバイバル | アクション性 | モンスター的存在 |

| コリン・トレボロウ | 商業主義と再生 | 家族/制御不能な未来 | 商品化/共存の可能性 |

| J・A・バヨナ | 哀しみと恐怖 | 絶滅と選択 | 生命の儚さ |

まとめ:監督と脚本家のタッグが、『ジュラシック』の「進化」を形作ってきた

『ジュラシック・パーク』シリーズは、監督ごとに演出方針や表現技法が異なっており、それぞれの作品の映像的特徴やストーリー展開に違いが生じている。また、脚本家との組み合わせも作品の仕上がりに大きく影響を与えている。シリーズの変遷をたどることで、映像表現と物語構造の関係性を観察することができる。